モテナス日本の侍・殺陣体験

- オーダーメイドだから場所を選ばない

- 厳選された講師による英語での丁寧な対応

- チームビルディングや企業研修の対応も可能

\まずは、お気軽にご相談ください!/

いつの時代も世界を魅了する、侍。

侍は外国人にとっても尊敬と羨望をあつめます。

時折、外国人がすごい日本人や日本で素晴らしい経験をしたとき、“Oh !! SAMURAI JAPAN ! ”と感嘆しますよね。

そして、近年日本に訪れる外国人に人気の、日本文化体験。

その中でもサムライにまつわる日本文化体験は急上昇でもりあがりをみせています。

では、この外国人のサムライにもつイメージや尊敬感は、いったいどこからきているのでしょう?

今回は日本のサムライの魅力を、外国人が尊敬を感じるポイントを中心に、実際日本で体験できる侍体験についてご案内します!

侍と武士

侍が存在したのは、さかのぼること平安時代から江戸時代まで。

明治に入り、”廃刀令” ”廃藩置県” ”鎮台”によって、その存在は歴史から姿を消します。

侍とは、刀を持ち武芸にたけ、どんな時にでも君主に仕えた日本の武士たち。

サムライの語源は、人に使えるという意味の「さぶらう(候ふ 侍ふ」はもともと“見守る 様子をうかがう”という意味で使われていました。

身分制度があった江戸時代、士農工商のなかで、武士は 士 にあたります。

士分のなかでも位があり、侍と徒士に分けられました。

侍は君主につかえる“士”であり、武士は武芸を生きる術としている“士”すべてを表します。

侍は主君に使え、自分の領地をもち、戦の時は騎馬を許可されていましたが、徒士は戦争の時には徒歩で、お給料としてお米をもらっていました。

能と侍

武士の芸能とされていた、能。

能楽は室町時代、武士が嗜むべき諸芸のひとつとされていました。

武家の有職故実書にも、武士が若年時にみにつける芸として、弓馬、歌道などとともに能楽をあげられています。

無類の能好きとしてあげられる織田信長や豊臣秀吉も自ら能を演じていました。

能が幕府の公式式辞で演じられた式楽として定められたのは、徳川家光、家綱の時代。

また、江戸時代に入ると参勤交代など地方から江戸に召し上がる侍が多くなりました。

様々な方言を江戸での職務の際に統一していく働きとして、武士は能をまなぶことが推奨され能はますます侍の間で広がりを魅せます。

こうしたことから、武士と能楽の歴史の結びつきが深いことがわかりますよね。

海外での武士道

侍を英語で説明することにご興味のある方はこちらの記事も参考にしてください。

武士階級の間で発達した道徳観。

武士の規律を意味した武士の生き方です。

武士道は君主への忠誠心、自己規律、敬意ある理論的な行動についての概念をときました。

武士道についての書物は、日本史の中でたくさん現れます。

その中でも海外でしられているのは、新渡戸稲造が英語で執筆した「武士道」。

「武士道」は新渡戸稲造によって“外国人の妻にも日本がわかってもらえるように”と、日本という国や日本人について、武士の思想をベースに書かれました。

武士の生活習慣や思想をもとに、日本人が持つ自然観や自然愛についてもかかれています。

1899年にニューヨークでBushido:The Soul of Japanが出版され、1908年に桜井彦一郎による日本語訳が出版されました。

この“武士道 The Soul of Japan ”は、アメリカのルーズベルト元大統領、ケネディ元大統領や、ボーイスカウト創立者ロバートベーデン パウエルの愛読書としてしられています。

剣術

剣術とは日本刀で戦う武術のこと。

剣道の母体としても知られています。

剣術は 迫力ある居合いは外国人がもつ侍のイメージにかさなり海外でも大人気。

ここで触れておきたいのは、江戸時代初期の武将であり,野牛新陰流の祖、柳生 宗矩(やぎゅう むねのり)の兵法家伝書。

「一人の悪に依りて万人苦しむ事あり。

しかるに、一人の悪をころして万人をいかす。

是等誠に、人をころす刀は、人を生かすつるぎなるべきにや」

仇なす悪に打ち勝って確実に殺すのが殺人刀であって、その悪を殺したゆえに万人が救われ「活きる」のが活人剣。

と、説く剣術の思想からみてもわかるように、

それまで戦場の一武道に過ぎなかった武術としての剣術を人間の高みのための武道へと導きました。

そして直接な剣の技術だけではなく、重要なこととして説かれいるのは、メンタルトレーニング的な心法。

心の鍛錬の手段として、禅の修行が有効であるとされているため、侍と禅のつながりの深さがみられます。

外国人からみた侍の強さや魅力の秘密はここにもあるのではないでしょうか?

なぜ侍は外国人に人気がるのか?

海外においてのサムライという言葉の歴史

17世紀初頭にイエズス会によって刊行された日本語ポルトガル語辞書、「日葡辞典」。

BushiやMononofuは「武人、軍人」という訳になっていますが、Samuraiは「貴人、または尊敬すべき人」と訳されています。

当時すでに、サムライは特別な存在として外国人の目に映っていたのですね。

そしてSamuraiが初めて英語として確認されているのは1727年。

それから開港後にサムライは、海外の書簡の中にあらわれるようになります。

西暦1500年ごろからのトレンドワード検索“Google Ngram”で「Samurai」の文字を検索してみました。

Samuraiという単語は、やはりたくさん使われるようになったのはペリー来日による開港後。

そして、日露戦争あたりの1988 年から1907年にかけて英、仏、独語など様々な言語で爆発的に使われています。

これは新聞などによって日本を報道する際に、“Samurai”という単語が使われていたことが推測されます。

西洋文明国に勝利した東の島国日本の存在は、当時さまざまな憶測や想像を含めて報道されたことでしょう。

もう一つ抑えておきたい歴史上のポイントとして、新渡戸稲造の“武士道”があります。

この本は1900年に初版刊行。

英語、ドイツ語、フランス語など各国で訳されました。

その後緩やかに下降しますが、また、1980年あたりから様々な言語で“Samurai”は現れており、やはりここは日本からのポップカルチャーの影響が考えられます。

日本ポップカルチャーのなかの侍

武士道体験についてご興味のある方はこちらの記事も参考にしてください。

日本は歴史のどの時点でも、大衆文化、ポップカルチャーが世界で類を見ないほど確立され発展しています。

侍は時代の折にふれて、海外の文化へ多大なる影響をあたえてきました。

現在もたくさんの物語の中に、サムライは現れます。

侍は映画やゲーム、漫画やアニメなどのなかに、魅力的な存在として現れました。

世界的大ヒット侍作品として名高い、映画黒澤明の“七人の侍”。

この作品ははじめ日本国内ではあまり評価されませんでしたが、海外からとても高い評価をえます。

そして1980年代ごろから広まるゲームやアニメのなかで、侍の作品は世界中の子供達を魅了しました。

時代や場所を超えて、魅了され続ける侍。

いくつもの作品のなかで、彼らの生きる姿は気高く色あせることはありません。

そんな侍に国境を越えて尊敬があるのは、相手を重んじる心です。

その精神は現在のわたしたちも大切にしたいおもいやりややさしさがあり、惹き付けられます。

今、わたしたちが大切にしたいおもてなしや接遇、礼遇の中にも侍は息づいています。

侍体験ってなに?

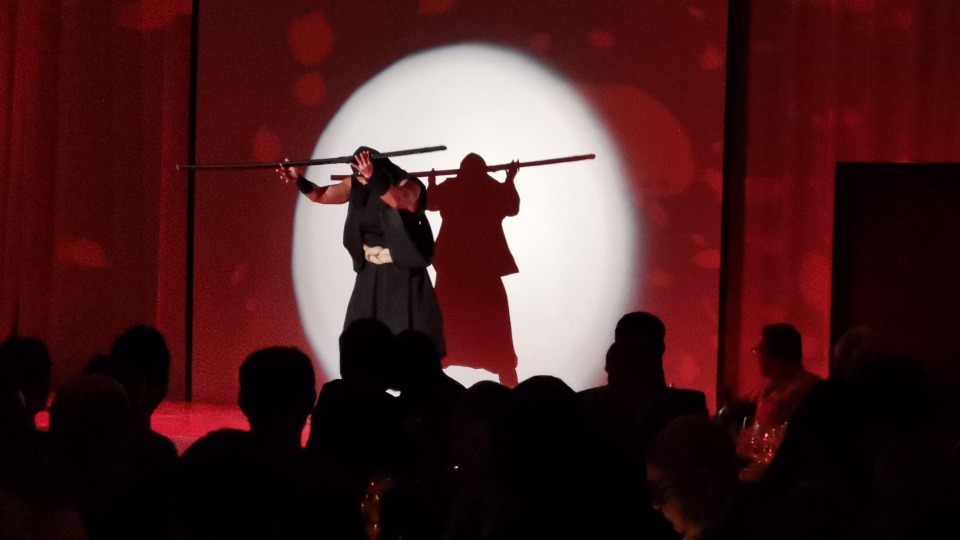

侍演舞

本格的に日本体験ができる舞台をお探しでしたら,侍演舞はまさにうってつけの舞台です。

能楽、歌舞伎、剣舞に薙刀。

侍からインスピレーションを受けた日本のイメージをここに具現化。

華やかでそして気品のある舞台や、みやびなガラパーティーの演出にぴったりな日本体験として侍演舞をおすすめします。

侍演舞とは 能をベースとした武士道の演武表現。

鎧兜武者や歌舞伎などの要素をミックスしたアートパフォーマンスです。

豪華な演出によって繰り広げられる舞台では、

剣術家の剣舞で表現される「屋島」 「弁慶 壇ノ浦」、

そして能楽者の舞う扇舞では「敦盛」などが演じられます。

もちろん能の知識がない方にも解説が付きますので、歴史のある演舞と日本らしさを堪能できます。

また、迫力ある薙刀と赤頭と鬼面による邪気払いの迫力は観る者を惹き付けてやみません。

武士道や剣術の、武術特有のうつくしい技と型。

そして対戦相手への礼儀や尊敬の中にある気高さ。

伝統的な、日本刀や鎧兜などの気品のある輝き。

さらに雅楽をベースにした音楽によって繰り広げられる日本文化スペクタクルはまさに日本体験の総合エンターテイメントです。

殺陣体験

侍になってみたい外国人の方へおすすめなのは、殺陣体験。

殺陣は、映画やドラマなどで刀を使った立ち回り。

映画の中の侍が、つぎつぎと敵を切り倒していく姿に魅了される人はおおいことでしょう。

実際に武士の恰好をして切り合いますので、本物の侍になった感じで体験ができます。

そして殺陣や剣舞の稽古から体験する侍の心得。

禅や、武士道からつたわる敵を敬い己を律する教えは侍の尊敬される思想です。

物語の中のヒーローである侍に実際になることは日本に来たからこそできる体験ですよね。

モテナス日本では、チームビルディングとしての殺陣体験や、個室で少人数のお客様にむけた殺陣体験など、ほかにはない日本体験をご用意できます。

まとめ

日本に来たからには、日本文化を体験したい!もっともと日本を観たい!侍をみたい!という外国人の方はおおいはず。

本格的な能楽を能楽堂で最初から最後まで日本語の解らない外国人のかたが鑑賞するのは、なかなか至難の業です。

もちろん、日本文化を研究されている外国人のかたや、能が大好きでご自分もなんども能楽堂に足を運ばれていらっしゃるような外国人の方もいらっしゃいます。

しかし、すべての外国人の方がそうではありませんよね。

そんな時、侍体験はまさに外国人のお客様のご要望を受け止めることができます。

相手の方の言語にあわせた能舞台のわかりやすい解説や、観覧する際のリラックスできる会場。

外国人のお客様へ接遇をこめた侍日本文化体験です。

参考URL : https://www.tripadvisor.jp/blog/wp-content/uploads/2020/04/JP_InboundReport2020.pdf

私たちは日本独自のおもてなし文化を世界の人々に広めるために日夜努力しています。外国人ゲストの接待・おもてなしに関するご相談もお気軽にお問い合わせください。